|

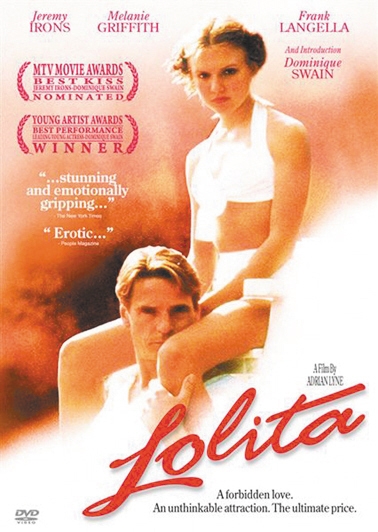

《一树梨花压海棠》海报

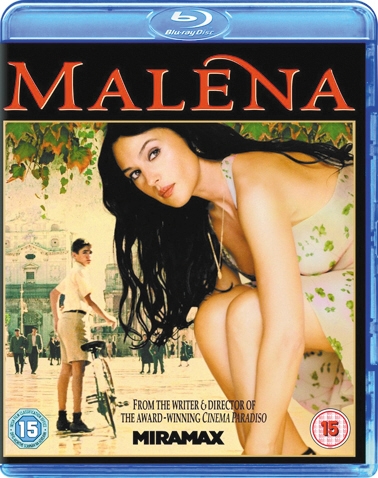

电影《西西里岛的美丽传说》海报

《这个世界上的一切都是瘦子的》、《如果我活着回来,就接受现在的人生》、《文艺女青年这种病,生个孩子就好了》……不知道从什么时候开始,国内图书市场掀起了一股愈演愈烈的书名越取越长之风。更有甚者,将“长”远的目光放到了副标题上,一本名为《诗不必写,我活出来》的书就取了一个叫做“ 面对生活的裹挟,选择的狭隘,过分统一的人生标准,我们能不能以自己最骄傲的方式活着?”的副标题。 难道一定要取一个长书名才行? 取一个夺人眼球的书名仿佛已经成为编辑殚精竭虑的头等大事。对此笔者深有体会,我曾经也出过一本书,当时编辑光取名字就绞尽脑汁想了好几天,在QQ上一会儿给我发一个“《你所抵达的永远是同一个地方》,你觉得怎么样?”一会儿又说:“这个肯定好——《明天我会从哪只鞋子里醒来》。”或者又说:“要不就叫《十七个远方和一个绝望的北京》吧,套用聂鲁达的诗集名《二十首情诗和一首绝望的歌》。”最后,我坚持用了我原来的书名,只有五个字。结果,果不其然,我的书甫一上市就销声匿迹了。我也因此成为了朋友们眼中的“过气作家”。 难道就一定要取一个长书名才行吗?书名自然是很重要的,因为拟定书名是一个作家创作的一部分,同时它也是读者最先阅读到的部分。据说狄更斯在创作《艰难时世》一书前先后取了《精打细算》、《论证》、《老顽固》、《葛雷英先生的证据》、《磨刀石》、《二加二等于四》、《冷酷的朋友》、《锈与尘》、《简单算术》、《计算问题》、《只是数字问题》、《葛雷英的哲学》等十三个名字,足见狄更斯对书名的重视。不少二十世纪的文学大师偏好采用富有象征意义的书名,比如卡夫卡的《城堡》、康拉德的《黑暗的心》、塞林格的《麦田的守望者》,这也可以看出,同二十世纪之前的作家相比,他们对书名更上心了。 不过纵观外国文学史,我们不难发现,很多书名都显得比较随意,不少世界名著是以主人公的姓名作为书名的,像《堂吉诃德》《包法利夫人》《安娜·卡列尼娜》……即使是一些离我们比较近的畅销书,书名也很平淡无奇:“哈利·波特”系列、“指环王”三部曲、“冰与火之歌”系列……反例自然是可以找到的,像卡佛的《当我们谈论爱情时,我们在谈论什么》、马尔克斯的《一件事先张扬的凶杀案》……只是很少见到国内如此大面积的“标题党”现象。 《洛丽塔》变身《一树梨花压海棠》 所以这里面是不是包含了某种民族性的深层原因呢?这一点在中文电影译名上可以得到有力的佐证,许多我们耳熟能详的电影,其原名其实很简单。《这个杀手不太冷》原名叫,就是那个杀手的名字;《西西里岛的美丽传说》原名叫,片中女主角的名字;《末路狂花》的原名也是两个主角的名字:Thelma & Louise;最妙的是,还有人把《洛丽塔》译成《一树梨花压海棠》,取自苏轼为嘲笑自己的好友张先80岁时纳了18岁的小妾一事而写下的诗:“十八新娘八十郎,苍苍白发对红妆。鸳鸯被里成双夜,一树梨花压海棠”……所以是不是因为我们这个民族从古至今就热衷于取一个富有深意的长名字?我们知道古代不少诗人是喜欢取长标题的,比如李白就有诗名为《经乱离后天恩流夜郎,忆旧游,书怀赠江夏韦太守良宰》,白居易的这首也不短《自河南经乱关内阻饥兄弟离散各在一处因望月有感聊书所怀寄上浮梁大兄於潜七兄乌江十五兄兼示符离及下邽弟妹》,杜甫的更长:《天宝初南曹小司寇舅于我太夫人堂下累土为山一匮盈尺以代彼朽木承诸焚香瓷瓯瓯甚安矣旁植慈竹盖兹数峰嵚岑婵娟宛有尘外数致乃不知兴之所至而作是诗》…… 说到民族性,日本人在这方面也毫不示弱。比如这些漫画书的书名:《无论怎么想我不受欢迎都是因为你们的错!》《如果高中棒球的女经理人读过杜拉克的管理学的话》《身为男子高中生畅销轻小说作家的我正在被比我小的当声优的女生掐着脖子》……长标题现象并不仅限于漫画书,村上春树就写过一篇小说叫做《四月一个晴朗的早晨,遇见一个百分之百的女孩》,大江健三郎有一部小说名为《优美的安娜贝·李寒彻颤栗早逝去》,还有一位名为横尾中则的插画艺术家写过一本叫做《如果明白烦恼也是迷茫也是年轻人的特点,那就不必担心。因为大伙儿都是这样长大成人的。我也曾是烦恼和迷茫的天才哟。如果认识到在没有烦恼没有迷茫的地方就没有进步的话,那只要你喜欢工作就什么都可以做。去找吧。》的书,真是恨不得将整本书的内容塞进标题里。 书名越来越长的“喧哗与躁动” 如果我们继续顺藤摸瓜找下去的话,会发现欧洲人在十九世纪以前也很喜欢用长书名,比如康德的《任何一种能够作为科学出现的未来形而上学:导论》,《鲁滨孙漂流记》最初的书名是《在约克出生的海员鲁滨孙·克鲁梭有个不可思议的惊人生涯,他是海难船上唯一的幸存者,在俄罗挪克河河口的孤岛上奋勇求生,单独地过了二十八年,终于被海盗船救起的详情记,全文以第一人称叙述》,还有一本由英国人伊弗雷姆·钱伯斯编撰的百科全书,其法语版书名叫做《百科全书,或包含神学、自然科学、人文学科和技术名词术语和事物解说,并对各种器物、制品品类和性状加以描述,以及对各种天然和人工产物的作用的说明,对神学、哲学、数学、医学、考古学等诸学科体系、学派、观点加以解说,并介绍古今学术名著、史籍、词典、报刊、回忆录等之综合词典》。 由此可见,用民族性似乎也解释不通,取长标题似乎是世界各国的作家都喜闻乐见的一件事。但在别的国家,只是兴之所至偶有为之,而在国内已经欣欣然成为一种显学了。 我曾问过一个出版社编辑为什么会出现这种现象,她回答说,长书名可以表达的东西比较多,比如《只愿你曾被这世界温柔相待》,读者读到这个标题会觉得自己受到了祝福和鼓励;《我是如何一步步毁掉我的生活的》,读者会将自己代入进去从而获得共鸣;《世界上有百分之百的异性恋吗?》,这个问题会引发读者对自己性取向的思考,勾起读者的阅读欲望……这么讲好像也有道理。但是从一个普通读者的角度出发,我觉得书名可能没有编辑想象中的那么重要。一个理想中的读者不会仅仅因为一本书的标题很吸引人就毫不犹豫地买下来。不过问题在于,在高调鼓励冲动消费(买买买!)的今天,读者似乎也失去了理性。如此说来,书名越取越长或许只是从一个侧面反映了这个社会的《傲慢与偏见》、《喧哗与躁动》。 (□书评人 远子) |

你的书名那么长,我怎么记得住

发表时间:2015-02-10 来源:新京报