文字代表了一部分记忆,是根据个人的愿望来选择的。面对书籍,我们在寻找一个人,一种看待事物的个性化的方式。我们不仅仅要解析,而且还要探究一种思想一种意图。

我们向书籍索取更多记忆,这些记忆凭我们短暂的一生是不可能积累起来的。跟那些不识字的人相比,我们的财富就是,他们活了一次,而我们则经历了好几次生命。

书籍是为生命买的保险,是为得到永生的一小笔预付款。

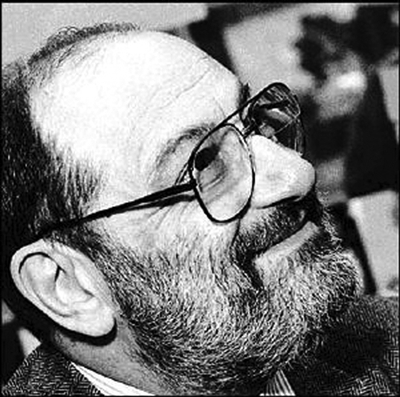

——艾柯

《植物的记忆与藏书乐》 翁贝托·艾柯 译林出版社 2014年9月

夜深人静时,我经常像一只老鼠蹑手蹑脚地从一个房间钻到另一个房间,在这堆书或那个书架上寻找“食物”。找书,是我夜晚的烦恼。冬天围着棉被哆哆嗦嗦不说,夏天,汗流浃背也难免,关键是累得气喘吁吁还常常劳而无获,明明记得在那个书架上,偏偏就没有,连书的封面是黄的还是绿的,它却像贼一样躲着你。偏偏深夜里,大脑又异常兴奋,读了这本书想起那本,由那本书又想起那些,于是脑力劳动就变成体力劳动,体力活儿最后又化成又恼又恨的情绪波动……都是书多惹的祸。书多了,人反倒更迷茫,它们甚至稀释了阅读的浓度,看似繁花似锦、好不热闹,眼花缭乱中其实并没有想要的春华秋实。一不留神,躺在书堆里,我们反而成了阅读上的穷人。我有时倒怀念起书籍贫乏的时代,在那些想读书却不容易买到、借到的日子里,我与书的关系是多么亲密啊。

孤岛之书:既然相遇,便不离不弃

小时候,在农村,没有藏书百万的图书馆,也没有高大宏伟的书城。镇上仅在供销社柜台的一角卖书,县城中的新华书店还没有当今一些阔人的书房大。父亲算是个爱书人,我们家里会有他订的杂志,新旧杂陈的藏书,比起有的人家,除了月份牌、农家历和糊在墙上的报纸,一年到头再也找不到一张带字的纸来,我已经是一个富豪了。

可是,不是想看什么书就能看到什么,家里有《水浒》,村里能借到《三国演义》,《西游记》看的就是小人书,而《红楼梦》却总不可得,因为农村人觉得这部书腻腻歪歪最没有意思。像农人耕地一样,一切靠天吃饭,我的阅读不仅难得系统,而且斑驳杂陈。比如,很小的时候,我就在看《毛泽东选集》、《红旗》杂志,兼带着毛泽东、朱德、陈毅、郭沫若诗词,另外一面是鲁迅的《朝花夕拾》、《准风月谈》、《彷徨》,还有“文革”结束后出版的《燕山夜话》合集。那时,根本没有读过什么格林、安徒生童话,不是不想读,是找不到。

那时,在我的图书财富表上仅有百来本书,然而它们都是我最亲密的恋人。我敢说,半夜里,要想找一本书,根本不需要开灯,我精确地记得它们的位置,黑暗中只要摸摸书脊,就知道这是哪本书,就像你拉着恋人的手一样,那种微妙的感觉只有你们两个人才有。那些书,拿在手上,就放不下,那是些青梅竹马、耳鬓厮磨的小伙伴,是读了五遍还要再读的书。

有个很流行的问题,就是如果你一个人去孤岛上,你会带什么书,这等于在问什么书对你最重要。可是,我想说,对于人生而言,遇见和不遇见,在哪里遇见或又怎么错过,有时候是命运的安排。我不由自主地就想到了少年时代翻来覆去在读的书,也恰恰如孤岛之书,我完全不知道外界的出版信息,不知道当时什么轰动什么热门,与它们相遇仿佛都是偶然。然而,这些可能都不重要,重要的是,既然相遇,便彼此珍惜、不离不弃。

邂逅:世界被打开的惊喜

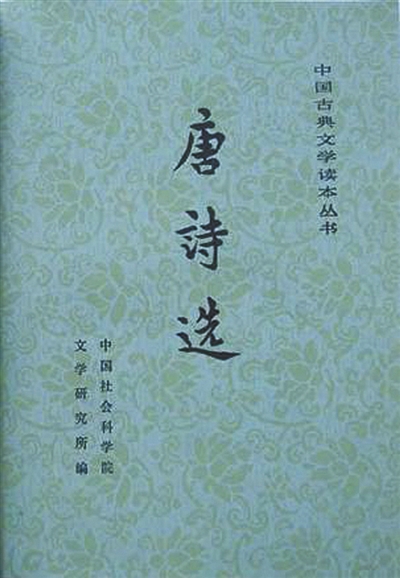

大约读小学四五年级时,我买了一本薄薄的《唐诗一百首》,带有浅显的注释,从此,听到人们谈论什么诗,我回家就赶紧查一查上面有没有,这个过程很兴奋,是发现的兴奋,是世界被打开的惊喜,那些遥远的、陌生的诗人,在我与它们的作品亲密接触的过程中也成了我熟悉的朋友。随着时间的推移,失望也越来越多,要查的东西经常没有。感谢父亲,在我要上初中那一年,他买来了两卷本的《唐诗选》,这是人民文学出版社所出的“中国古典文学读本丛书”中的一本,由中国社科院文学研究所编,具体的编者是余冠英、王水照等人,选了诗人一百三十多家,诗六百三十多首,对于一个少年来说,这已经是丰盛的大餐了。

我永远忘不了,每天做完作业后,抚摸着那深绿色的封面,面对着即将打开的唐诗世界,我的那种神圣和激动。先从自己喜欢的李白读起,接着是杜甫,相对于逸兴飞扬的李白,老杜显得工整了些——其实是一个孩子的阅历不够。白居易也好,朗朗上口,至于李商隐,好像很喜欢,念得也挺熟,却总是似懂非懂。真是奇怪,喜欢的诗读十遍八遍也不厌倦,真像是恋人天天泡在一起还嫌时光匆匆。

后来,我还起了一点小小的野心,不是查阅、挑着读,而是从头读起,一天读一两首。从魏征的《述怀》开始,“人生感意气,功名谁复论”,小孩子心头哪里有什么功名,这首没意思;到王绩的《野望》,“长歌怀采薇”,看了注释也不甚了了,但“树树皆秋色,山山唯落晖”,因为在乡间,诗中的四季仿佛千百年来没有变过,春花秋月,夏雨冬雪,绿树村边合,明月松间照,长河落日圆,夜来风雨声,几处早莺争暖树,千树万树梨花开,无边落木萧萧下……眼前的景就是书上的诗,读了书上的诗再看眼前的景似乎更明亮、更立体了。我们一群野孩子曾经偷得家里的火柴在深秋的荒地中点燃野草,并高吟“野火烧不尽,春风吹又生”……熊熊大火照亮了我的少年的记忆。

出现在我生命中另外一本诗歌读本是《唐诗鉴赏辞典》,上海古籍出版社1983年12月第一版,父亲买来的是1985年2月第2次印刷本,当时的定价是九块八。大雪过后,严冬统治着大地,一个日暮时分,父亲拿回了书,书前插图有一幅王维的《雪溪图》,这太像我们那个小村庄了。灰暗的天空下,因为雪、树、房子、远天,晦暗不明,又十分透亮,像书中“林表明霁色,城中增暮寒”这样的句子在脑海中飘过……这本书让我明白,诗不仅是一遍遍地读,还要“鉴赏”,因为每首诗后都附有学者的鉴赏文字,将诗句中的言外之意向我道出,那些我最熟悉的诗句又变得陌生了。

一段时间里,我翻来翻去,把自己喜欢的诗和它的鉴赏文字都查了一遍。眼前的景、心中的情、纸上的诗融合在一起,化作我生命中的一部分,我曾说过,唐诗是我的文学初恋,是它让我感受到文字的精妙、四时的奇妙和生命的微妙。在我初中毕业那一年的夏天,我还抄完了一整本《千家诗》,那是长春古籍出版社的影印本,每页上端还有配图,书是我从镇上的文化站借来的。

我几乎抄了一个夏天,连后面的《笠翁对韵》都抄了下来。每天清晨,与爷爷奶奶一起给园子里的菜浇完水,在明亮的太阳将炎热带给大地时,我进屋,在饭桌前,摊开学生用的练习本,开始读诗、抄诗;每天午睡后起来,也是这样。爷爷、奶奶坐在桌旁,讲着闲话,我也偶尔插几句……二十六年前的情景永远也不会复现了,但是古诗在我生命中的记忆却似清晨菜叶上的露珠,浑圆欲滴,什么时候都是清新的。

重温:熟读深思子自知

艾柯曾说过:“看完一本书之后就将其抛弃……并不是爱。然而我们必须能够和生命中的书籍建立起来恋爱关系。……每一次阅读我们都会发现新的东西。之所以说是一种恋爱关系,是因为在热恋中的人们每一次见面都会愉快地感觉似乎是初见。”(《植物的记忆》,《植物的记忆与藏书乐》第14页,王建全译,译林出版社2014年8月版)跟书谈恋爱,是一件多么美好的事情啊。曾几何时,我却发现,自己从穷小子成了暴发户,我再也不担心买不到书,再也不忧虑没有书读,每天都有书飞到我的书桌上,我想读的书,常常不是一本,而是有三五个甚至七八种版本,小时候博览群书的梦想似乎就在眼前。可是,我也成了花花公子,三心二意起来。

对于一个现代人来说,我们接受的信息不是太少而是太多,一个认真读书的大学生可能读的书都比古代学富五车的大学者多了,多而不精却是我们致命的弱点。苏东坡说过:“故书不厌百回读,熟读深思子自知。”有几本书是我们“百回读”的呢?沉潜往复,从容含玩,恐怕才是读书的真义。

这几年,让我感到最享受的事情便是重读旧书。那些多年前读过的书,那些自以为读懂了的书,那些读着读着便有了初恋般感觉的书。它们或是唐诗宋词、《红楼梦》,或是周氏兄弟(鲁迅、周作人)、老托尔斯泰、乔伊斯,或是巴金的《随想录》,枕边床上,与它们朝夕相对,这是旧情重温、旧火重燃。

(周立民)