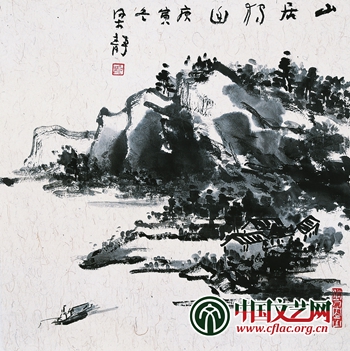

永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟——李商隐《安定城楼》

(《在唐诗中穿行》插图)梁静 绘

“在一个贫乏的时代,诗人何为?”德国著名诗人荷尔德林曾如是自问,亦是向所有诗人和拥有诗心的人发问。带着这样的问题,一位记者穿越到了诗人林立的古代,去找寻诗与诗人、诗与读者、诗与思、诗与心等诸多关联。在日日与诗对读,夜夜和诗人对谈中,他找到了答案,那答案也印证了对荷尔德林那句疑问的回答:“诗人们看起来无所作为,但是,他们是自由的使者,夜夜巡行在神性的大地。”14年前,这位记者挥笔记下了他穿越之旅对诗及诗人的发现……14年后的今天,这些文字由东方出版社结集出版。日前在京举行的作家、调查记者袁凌《在唐诗中穿行》新书品读会上,这位唐诗的穿行者,和著名诗人西川、叶匡政谈古论今、评书品诗一番。

西川:究竟是把古人供起来读?还是你努力成为古人的同代人来读?

当杜甫尝到故人园中新割的韭菜,孟浩然体会到寂寞中来去的幽人身影,杜牧注意到眼睛下面容易被忽略的睫毛,拨开时代划开的历史距离,遥远的诗人不过是邻家兄弟。走进他们带着体温的生活中,杜甫褪下圣人外衣,成了也会为人性最黑暗面而颤抖,也为生活困苦而愁绪万端的“老杜”;孟浩然恐于面见圣上,也会灰头土脸匿于王维床下,亦终难逃因诗见罪于唐玄宗而悻悻归乡……袁凌发端于唐诗意象,以调查记者的惯性闯入盛唐生活,以现代视角重构唐代诗人世界,书中琐屑的生命细节在泛泛的精神之网上纽结,再现瞬间即永恒的诗意。诗人的奋斗、盛放、失意、逃离乃至非正常死亡,都无可避免地成为诗歌的结果。书稿没有单纯追慕盛唐文人轶事,也无意于具体诗句的审美展示,而是通过再现繁荣与倾覆下的众生相,将盛唐诗歌与诗人的精神世界对接到当下,完成“长安古意”的现世寓言。

“现代人读古诗,常把古人放得远远的,比如1000年前的人,我们觉得他就是1000年前的人,而袁凌让我吃惊的是,他居然把这些古人当成了当代人,或者可以说他把自己变成古人的同代人。这是阅读古代文学时的一个特别重要的问题:究竟是把古人供起来读?还是努力把自己当作古人的同代人来读?这是两种读书方法。我们看古人时常会是一团模模糊糊的印象,而当我们深入古人之间,看他们互相争吵,不同意,瞧不上,这个时候,古人才活起来。”非常认同袁凌古代文学实践方法的西川直言。

在西川看来,把古人供起来读,一般是希望获得一种熏陶、滋养,随便吟几首古诗,或写文章等必要的时候用上两句古诗,颇显风雅。而他个人则希望从古人那里获得创造力。“比如一说到唐诗,一提到李白、杜甫、李商隐这些诗人,我脑子里自然形成这些问题,唐朝人怎么写诗?为什么一赴宴、一送别就要写诗?哪来那么多灵感?在没有灵感的情况下写什么?为什么好诗人集中在唐代?写诗跟他们的生活之间是什么关系?等等。这些对写作来讲是特别致命的问题。这里有很多秘密,是很值得讨论的问题,不仅仅是说唐诗伟大就完了。”

西川认为,一旦古人在你眼中变成活人,不再是知识,不再是供起来的东西,不再神圣化,就会在阅读和想象中获得别样的感受。唐代诗人如何获得创造力,对今天的人特别重要。而当下我们对唐诗有神圣化倾向,说起唐诗几乎皆指《唐诗三百首》,而事实上,《全唐诗》收录了两千多位诗人的近五万首诗,其中70%的诗都是应酬之作。“读《唐诗三百首》会领悟诗歌的伟大,而《全唐诗》读到的是唐代,是唐代整个社会状况、文化状况。所以一旦像袁凌这样,变得像一个记者一样进入唐朝,把唐朝的伟大搁一边,唐朝的复杂性就全出来了。袁凌找到了一条特别迷人的通道,让我们更好地理解古人,不仅仅理解唐朝人,理解战国人,理解屈原,理解曹植,延伸到理解古代诸多伟大的艺术家,也应该如此。”

叶匡政:唐诗和白话诗的处理方式完全不一样,每首诗构成通向永恒的空间

袁凌克制而饱满的写作态度和对生命瞬间的捕捉能力,使他被誉为“文字世界的手艺人”。而在该著中袁凌便以诗的名义,游刃于古今文字之间。对此颇为叹服的叶匡政认为,无论是唐诗还是宋诗,都和现代诗有很大差别。唐诗的每个字其实都非常高妙,写唐诗的人和读唐诗的人都有很好的文化哲学背景,读诗人和写诗人都相信天人合一,都在一个哲学系统中。而新诗的问题是,每个词每个字在诗里都很难有独立的存在价值,白话诗基本上以句子方式存在,而古诗是一个字一个单位。古人认为每个汉字都是可以通灵的空间,有阴阳、雄雌之分,甚至有它的色彩,有它独特的东西。“唐诗和白话诗的处理方式完全不一样,每一首诗也构成通向永恒的空间,通过诗人的方式转化,才有永恒存在的价值。”所以袁凌尝试古今诗性对接,或许正是将这种价值无限延伸。

关于古典和白话诗之间的转化,西川则指出,中国古汉语与现代诗分别以字和词为基本语义单位。用现代汉语说话意味着享受现代汉语的节奏,以现代汉语的节奏看世界,但即便在现代汉语中依然处处沉淀着古意。西川以随处可见之例指出,“我们的生活中到现在依然保存着古汉语,比如水果蔬菜,凡是一个字就能叫上来的,一定是中国自古就有,是古汉语传下来的。比如桃、杏、梨等,或者加个‘子’字,比如‘李子’、‘梅子’。而凡是像苹果、葡萄、西红柿等双音节或多音节的,基本上都是外来的。乐器也一样,比如‘琴’就是古琴,只要是双音节,就有可能是外来的,这是很有意思的。当然唐朝就有很多外来的东西。”

“单音节词限制着不让你使用更多词来描述,逼着写作者去找最准确的表达,始终极度节制,但又有丰富的表现力。”深谙传统文学的袁凌非常认同西川的观点。他指出,唐代诗人不只讲意境,更是讲炼字,就像“老杜”的语不惊人死不休。比如《梦李白》中,“死别已吞声”句中的“吞”字,“慎莫使眼枯”句中的“枯”字,一个字具有无限表现力。“我觉得唐人始终寻找界限,并在他们那里达到了顶峰,而后人没有达到这种程度,开始用很多词捕捉当中意象,很可能还捕捉不到。现在经常是这样,我们说上一堆晦涩的话、一堆别的东西,其实最后说了什么?很多现代诗整篇可能是一点点最初的意思都没有说出来,没有说清楚。”袁凌直言,正因如此,他在写作中喜欢去寻字,经常从古语、方言里寻找。

袁凌:唐代诗人身上有一条线,就是能够诚实面对自己的存在

从精神枷锁到物质匮乏,任何繁荣的时代都含有内在的贫乏,不羁的李白和拘束的杜甫殊途同归,奇诡的李贺也投影于李商隐无题的深情,古代诗人和现代人面对的奥秘和困境一脉相承。这也是袁凌在遥远的唐代诗人世界里打量自我的原因,亦是他借唐诗之灵,抚慰当下的写作初衷。因为在袁凌看来,“不理解他们,我也就认识不了自己。”

正是带着这样一种对生命、对生命的精神结晶——诗的虔敬之心和反思意识,袁凌挣脱了时代的樊篱,直面人性困顿。通过唐诗中的穿行之旅,他意识到,“重要的是你能不能面对时代,能不能真实去传达你的生活,包括自己的人格分裂。杜甫比王维要诚实得多,王维无法面对自己,所以他晚年诗中全是寻求宁静而不得,表面非常宁静的诗下面会有分裂感,当然这也可以是一种真实。”在袁凌看来,从陈子昂、卢照邻到李白、杜甫、孟浩然到后来杜牧、李商隐、李贺等这些《唐诗三百首》选择的诗人,他们身上有一条线,就是能够诚实面对自己的存在,在命运不济的前提下,都能承担自己的命运,寻找自己的语言。唐代诗人身上这一点最值得我们肯定。

从乡土、物质和我们的关系,袁凌觉得,如果讲契约精神,一个诚实的人应该对得起供养他最多的地方,这是最简单的逻辑。其实在古代人身上就有这一逻辑,而这一逻辑在当下消费链条拉长之后消失了。就如同终南山某种意义上成为唐代繁盛的长安的心灵避难所,越是贫瘠、封闭,没有多少后天便利的地方,可能越能够以原初的方式养育生命。所以现代文明需要乡土的救赎。只有在现实中跟乡土重新发生联系,才能缓释对乡土的焦虑。

“这本书里最想说的是,不管是人人诟病的李商隐,还是差点被老婆杀掉的谢朓,他们的作品都是真实的,他们对人和世界的关系,不管是物质还是精神的,都非常忠实。他们忠实于友情、困顿。”袁凌认为这一点上,杜甫表现得特别明显,他对养育人类的物质有很深的感触和体会。在袁凌看来,这些诗人都有共同的特征,他们诗作的生活意境,就是体现人真实面对自己人性、面对供养自己的物质世界的关系。人是很有创造力的,在现在的消费文化中,很可能特别容易自欺欺人,比如自恋、矫情等,这不仅损害我们的语言,损害我们的生活,也损害我们的情感。“所以这一点上,我们也要学学唐人,不一定真要写诗,但唐人这种真实面对自己存在,认真面对人性的做法,可以让我们获益很多。”

(乔燕冰)